日時: 2024年3月13日(水) 16:00〜18:00

会場: 大阪大学理学研究科J棟 南部陽一郎ホール

座長:水谷泰久 教授

話題提供:

(1)松本浩典(分野横断プロジェクト研究部門

宇宙多波長精密観測プロジェクト代表・教授)

(2)髙島義徳(挑戦的個人研究部門

環境調和型高分子材料研究開発プラットフォーム構築プロジェクト代表・教授)

概要:

(1)前半では、「宇宙多波長精密観測プロジェクト」代表の松本先生から、赤外線観測による重力マイクロレンズ現象を使った系外惑星探査 について、そして2023年9月に打ち上がったX線分光撮像衛星XRISMに関する研究が紹介されました。ここでは、XRISMに関する話題を説明いたします。

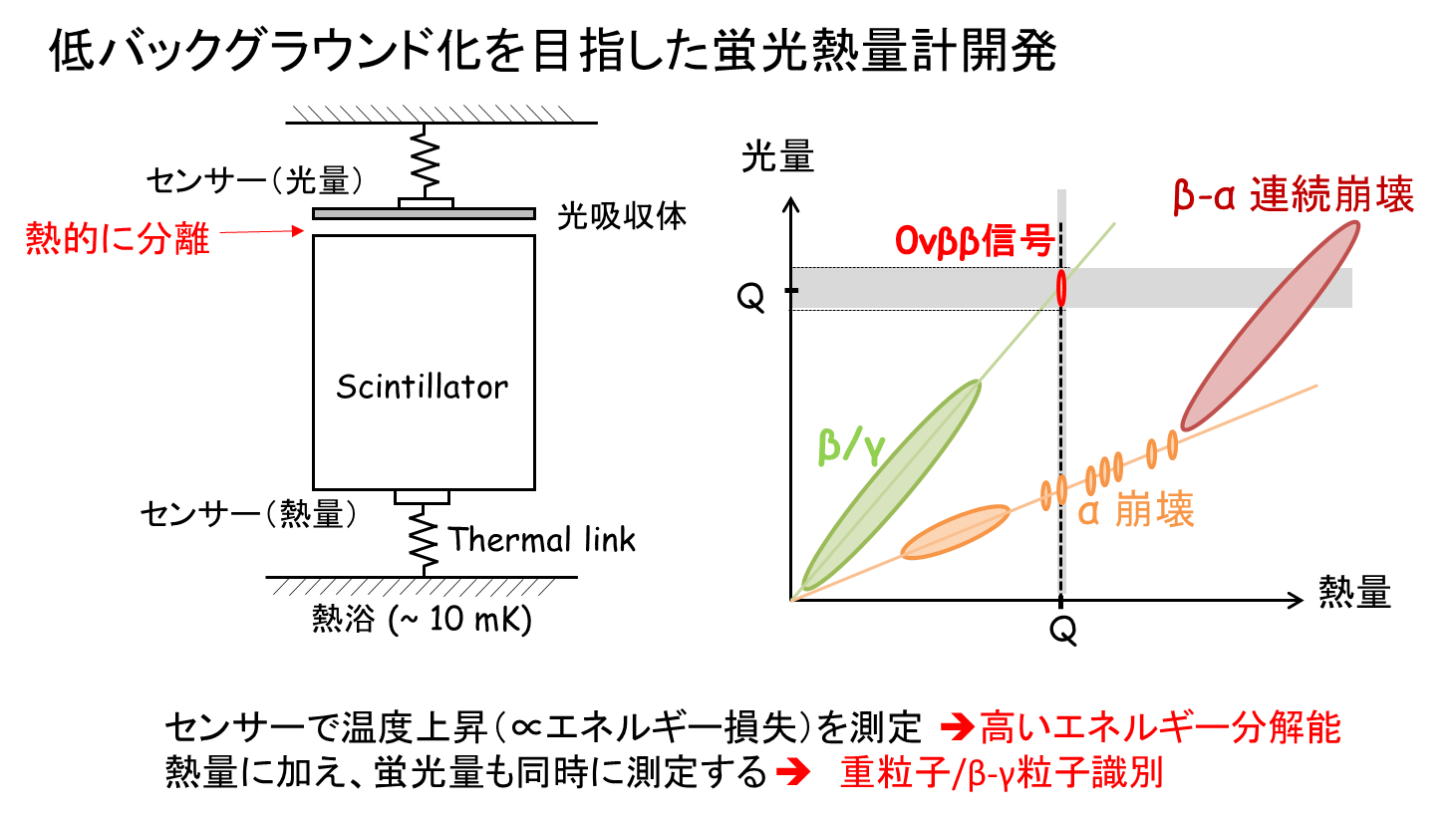

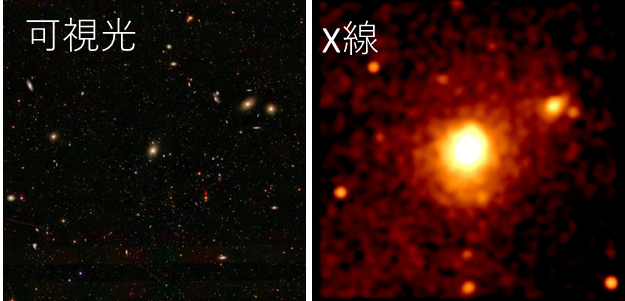

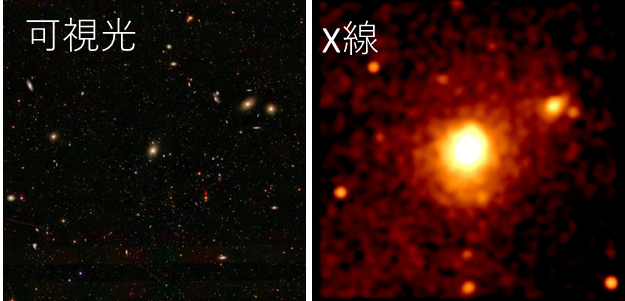

X線で宇宙を観測すると、可視光線で見た宇宙とは全く別の姿が見えます。例えば図1は、おとめ座銀河団の可視光画像 (左) とX線画像(右) を示しています。

図1. おとめざ銀河団の可視光画像 (左) と X線画像 (右)

可視光で見ると単なる銀河の集合ですが、実は銀河団全体は数千万度の高温ガスで満たされているので、X線だと銀河団全体がぼうっと輝いています。X線は一般に高エネルギー現象が発生している場所で発生します。宇宙X線の観測は、宇宙の高エネルギー現象を調べるための重要な手段です。

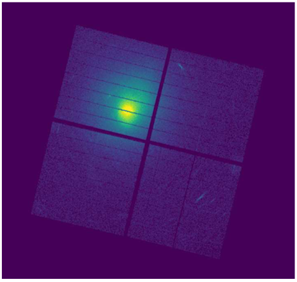

日本にとって最新のX線天文衛星XRISMは、小型月着陸実証機(SLIM)と共に、H-IIAロケット47号機(H-IIA・F47)によって、種子島宇宙センターから2023年9月7日に打ち上げられました。大阪大学のX線天文学グループは、XRISMに搭載されたX線CCD (図2) の開発において、中心的な役割を果たしました。

図2. XRISM に搭載された X線CCD

このX線CCDは、満月よりも広い視野を持ち、広範囲の宇宙のX線画像を取得することが主な目的です。XRISMには、X線マイクロカロリメーターという、原子の特性X線の微細構造まで見分けられるような高精度X線分光器も搭載されています。ただ、画像をとることは得意ではないので、X線CCDとX線マイクロカロリメーターはお互いに相補的な役割を果たします。

XRISMは打ち上げ後、順調に初期立ち上げを行い、2024年1月、ついにファーストライトを公開しました (図3)。この成果に関しては大阪大学理学部からもプレスリリースを行っていますので、そちらもご覧ください。

図3. XRISM 搭載X線CCD で観測した銀河団Abell2319

これからXRISMは、本格的な天体観測のフェーズに入ります。我々は、X線CCDとX線マイクロカロリメーターを組み合わせ、画期的な成果をあげていきたいと考えています。

(2)後半では、「環境調和型高分子材料研究開発プラットフォーム構築プロジェクト」代表の髙島先生から、水に関係した機能性高分子材料が紹介されました。

多様な水和環境における超分子ヒドロゲルの力学特性及び超分子架橋の振る舞い

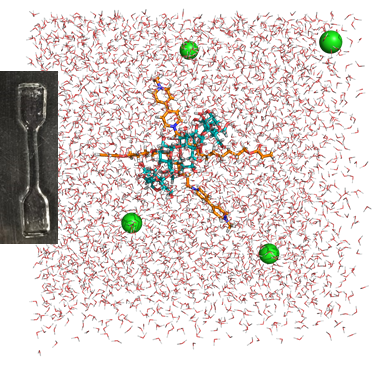

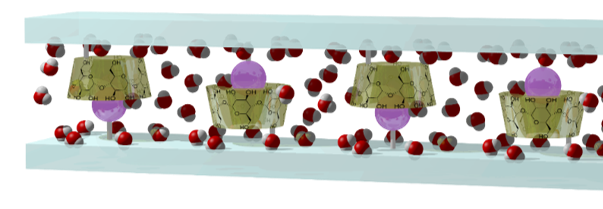

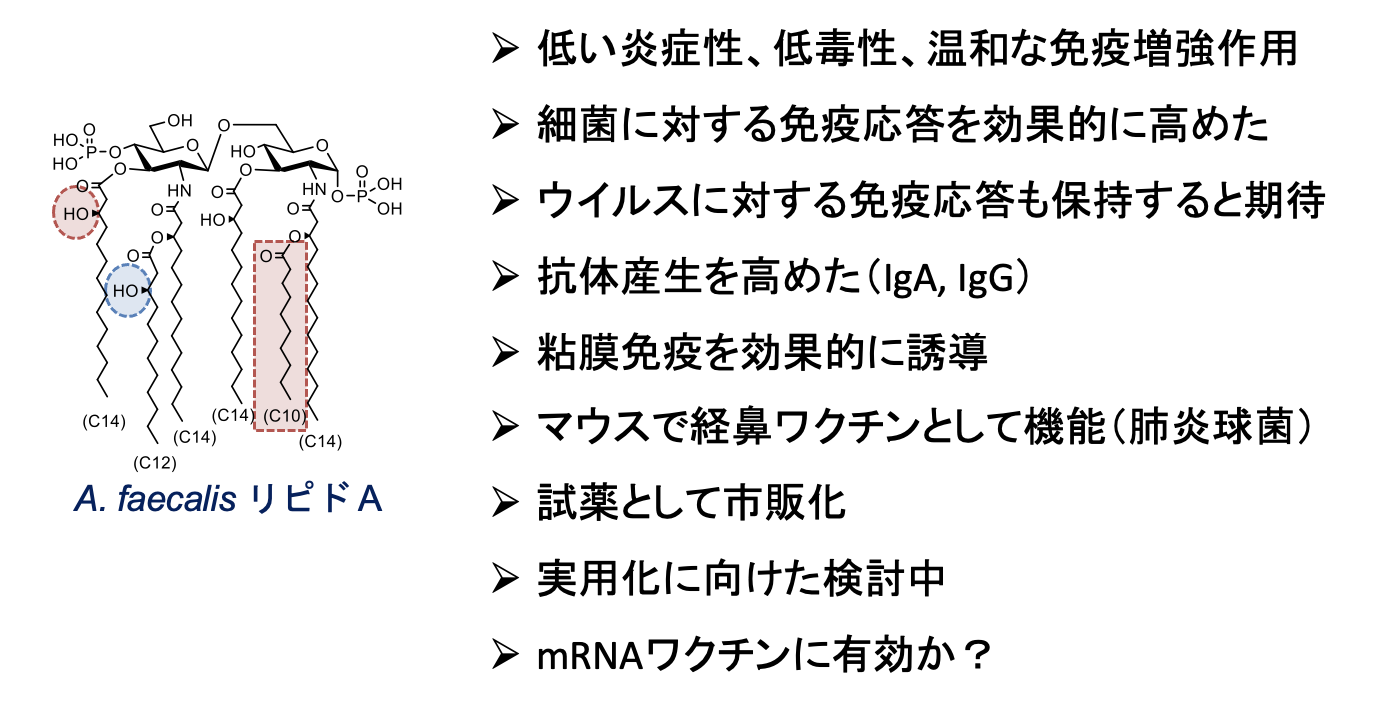

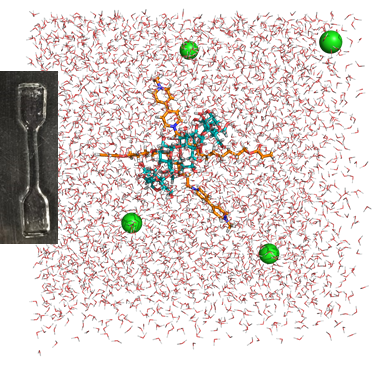

シクロデキストリン(CD)とビオロゲン末端を有するアルキル鎖ゲスト分子の包接錯体を超分子架橋点として持つヒドロゲルを作製し(図4)、含水率を変えながら力学特性及び動的粘弾性を評価しました。

約30~40重量%の含水率の時、超分子ヒドロゲルは架橋率に関係なく最も強靭でした。含水率が低いと高分子鎖がガラス状に振る舞い、超分子架橋の可逆性が働かないことが示唆されました。含水率が高すぎると、超分子ヒドロゲルは柔らかくなる上に架橋が効果的に応力分散できないため、最終的に超分子ヒドロゲルの靭性は低下したと考えられます。

(Supramol. Mater., 2022, 1, 100001.)

図4. 水中でのCDとゲスト分子の包接錯体形成に関する分子動力学シミュレーションと得られた超分子ヒドロゲル

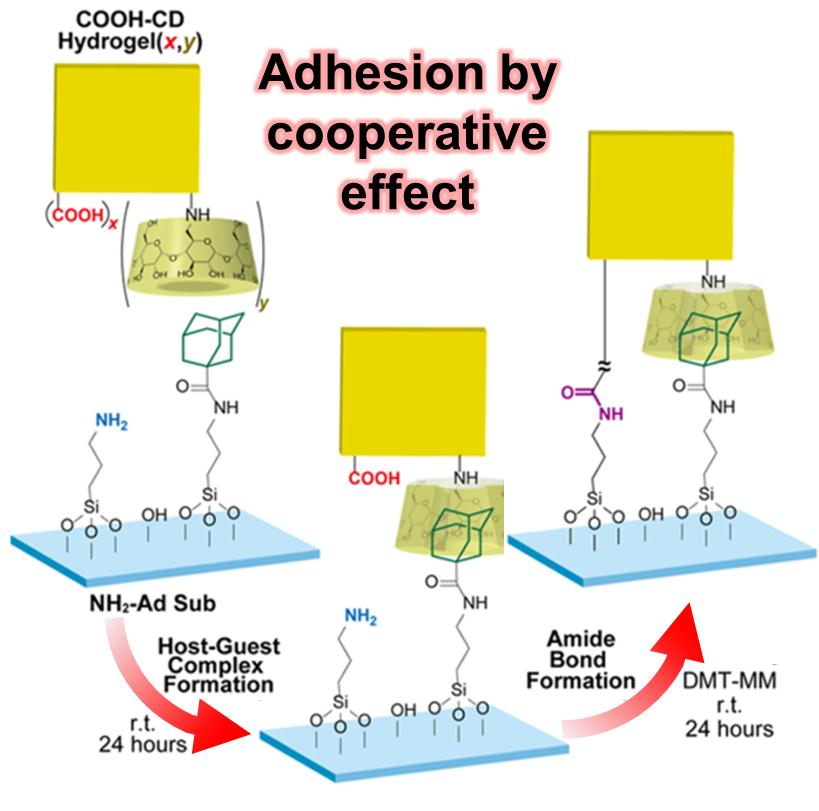

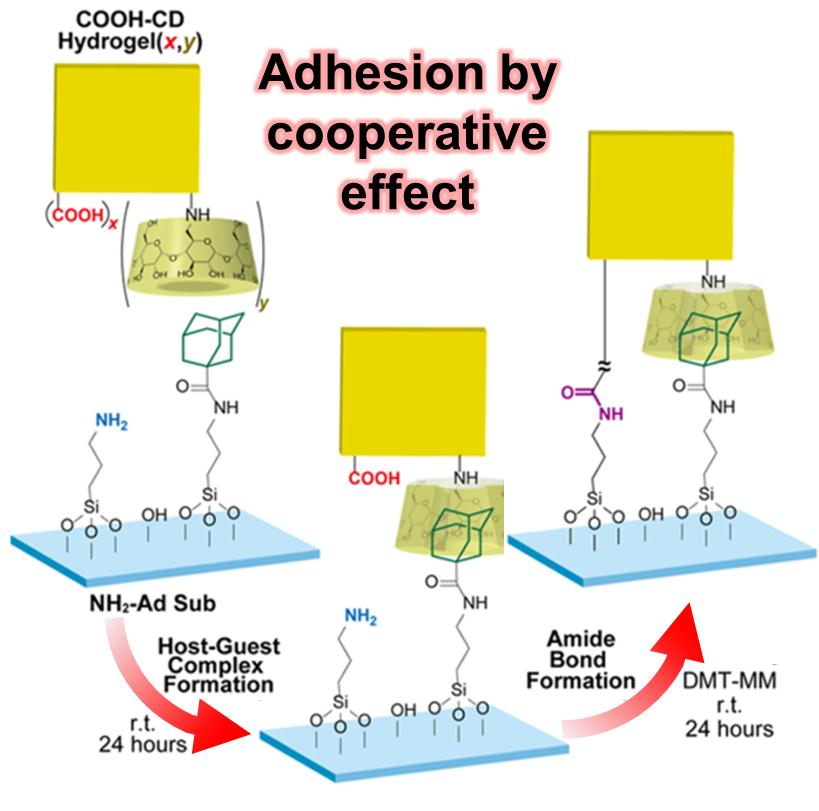

非共有結合形成により促進された異種材料間接着

ホスト-ゲスト錯体形成とアミド結合形成の相乗効果を利用した異種材料接着を行いました(図5)。CD/COOH修飾ヒドロゲルとアダマンタンアミン修飾ガラス基板を24時間接触させることで、包接錯体形成に基づき接着しました。次いで縮合剤溶液を浸漬させてアミド結合を形成させたところ、接着強度が向上した。比較対象のCOOH修飾ヒドロゲルとNH2修飾基板(包接錯体無し)の場合と比較して、接着強度が3倍向上しました。競争阻害剤で包接錯体を解離させた場合でも、約2倍の接着強度を維持しました。単なる2種の結合の合算に留まらず、ホスト-ゲスト錯体形成がアミド結合形成を促進したことが示されました。

(ACS Appl. Polym. Mater., 2021, 3, 2189-2196.)

図5. ホスト-ゲスト錯体形成により促進される効率的な共有結合形成

材料‐水界面の水和構造の最適化

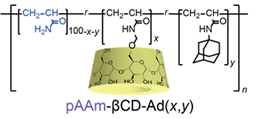

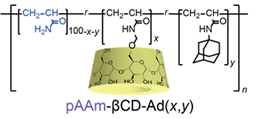

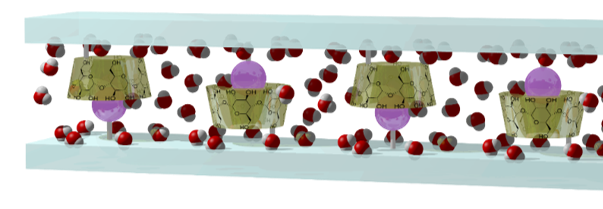

ポリアクリルアミドを主鎖とし、環状ホスト分子であるCDと相互作用のあるアダマンタンを高分子主鎖に修飾しました(pAAm-βCD-Ad(x,y); 図6)。pAAm-βCD-Ad(x,y)は分子認識を通して架橋され、自己修復性を示しました。pAAm-βCD-Ad(x,y)の力学特性は含水量に依存し、機能性官能基ユニットの含有量に応じて、40 wt%周辺の含水率で破壊エネルギーが最大となりました。pAAm-βCD-Ad(x,y)の破壊エネルギーや材料間の接着には、最適な含水率が存在することが示されました(図6)。

(Macromolecules, 2021, 54, 8067-8076.)

図6. pAAm-βCD-Ad(x,y)の化学構造とpAAm-βCD-Ad(x,y)が示す分子接着挙動の推定構造

(文責:FRC談話会事務局)