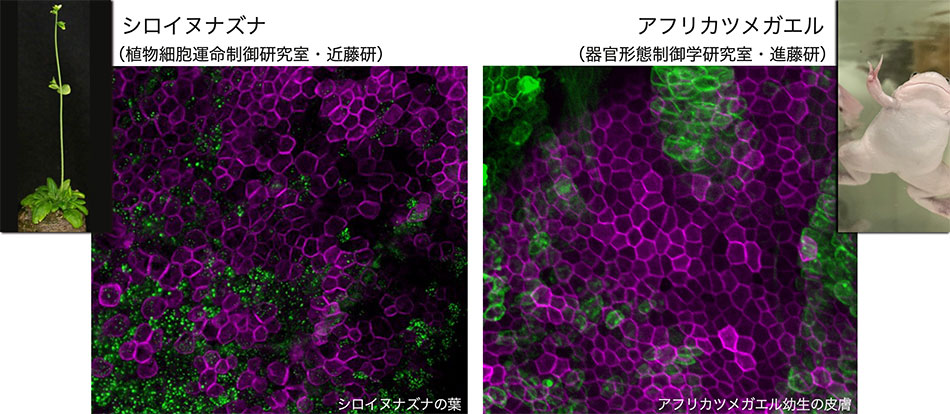

環境に応答する体内ネットワークの可視化によって動植物の発生(体づくり)を理解し、その多様性を分子と細胞で説明することを目指す。

発生生物学は受精卵 (動物) や種 (植物) からどのようにして複雑な形態と機能をもつ体ができるのかを明らかにしようとする基礎生物学の分野です。動物と植物が組織や器官を作る仕組みは細胞のふるまい1つとっても大きく異なり、それぞれが極めて異なる戦略で体を作り上げています。ところが、遺伝子、細胞、栄養素などの基本的な「材料」は動植物で共通しており、これらが環境条件に応じて柔軟に変化して発生を進行させていることが分かってきています。本研究プロジェクトでは、細胞レベルの顕微鏡イメージングに加え、質量分析やマイクロCTなどを取り入れ、環境要因によって変化する体内・細胞内代謝産物や低分子 (ペプチドなど) を同定し、それらのネットワークの解明を目指します。

特色 FEATURE

モデル生物であるアフリカツメガエルを用いて技術探索を行います。シロイヌナズナでも同様の技術が適用可能か検証します。

空間質量分析法、全身イメージング法を試行し、これまでに検出することが難しかった体づくりに必要な「全身をめぐる物質」を捉えることを目指します。

動物と植物両方の発生過程に着目し、類似した物質 (材料) を用いてどこまで異なる戦略を用いて体をつくっているのか、その多様性を探索します。

栄養環境、温度、pH、光などの環境要因と動物・植物の発生の関係に迫ります。

成果 RESULTS

研究成果

体を作るための”物質”のネットワークに着目する

発生生物学分野では、ゲノムが解読された「モデル動物・植物」が存在し、それを使用して発生に必要な遺伝子とその機能が解明されてきました。一方で遺伝子発現のみではなく、全身をめぐるホルモンやペプチドが体の各所を正しく作るために重要であることがわかってきています。私たちは、栄養環境が特定の器官 (臓器) の形をつくるために全身をめぐる消化管ホルモンを利用することを発見しています (Takagishi et al., 2022)。 他にどのような物質がかかわるのかを知りたいところですが、この分野ではそれらを同定・可視化する手法は完全には確立されていません。そのような「物質」を介した全身ネットワーク機構を解明する新たな手法の開拓に取り組んでいます。

今後の発展

動物にも植物にも、生物材料に広く適用可能な解析手法を蓄積する

生命現象を説明するとき、多くの場合は遺伝子の発現と機能が主役であり、どういう時にどの遺伝子がどう機能するのかを明らかにすることが主要な目的となっています。本プロジェクトではそれに加え、環境に個体が応答する際にどのような物質を使っているのか、遺伝子発現だけでは説明できない現象に着目します。例えば動物では血管や神経系を介して全身をめぐる分子、栄養素、ペプチド、ホルモンなどが何をしているのか、それを探索するための基礎知識を集め、質量分析法など同分野では多用されない手法にチャレンジします。これにより、これまでにない「からだを作る仕組み」にアプローチできることが期待されるとともに、新たな手法の確立を通して分野の発展に貢献することを目指します。